「地盤3次元化技術」で、地盤リスクによる事故を未然に防ぐ

令和7年1月28日、埼玉県八潮市の県道において道路陥没が発生し、トラック運転手が車両ごと落下する事故が発生しました。

陥没箇所には、処理水量約61万㎥/日の下水処理場に繋がる管径4.75mの流域下水道管路が埋設されており平成27年に下水道法が改正され、維持修繕基準を創設するなどメンテナンスの強化に取り組んできた中で、下水道管の破損に起因すると考えられる陥没としては、最大級の規模となってしまいました。

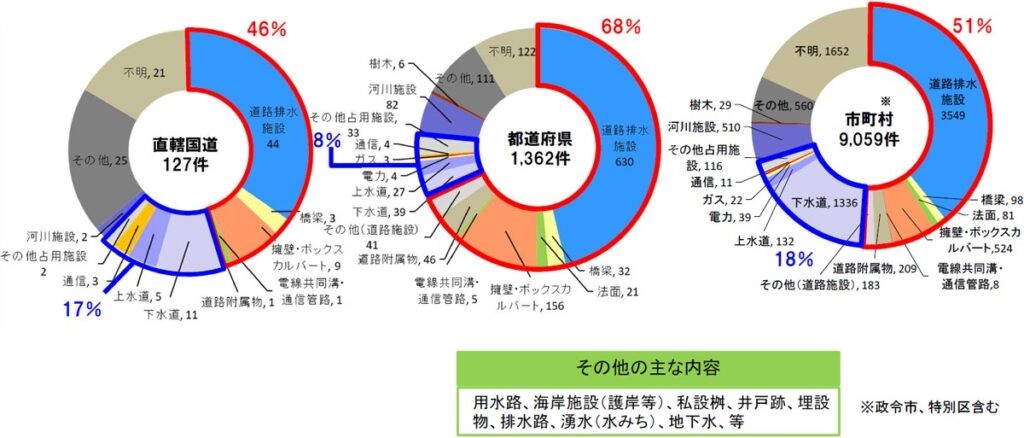

国土交通省の調べによると、道路の陥没は大小さまざまなものを含め令和4年は1万件以上発生したとのことです。

※参考資料:国交省「道路の陥没発生件数とその要因(令和4年度)」

日本列島は、複数のプレートがぶつかり合うことで、地表面を構成する地殻に複雑な力が加わり、隆起・沈降・移動など大小様々な地殻変動が起きています。

また、大地震や火山活動によって短時間で大きな地殻変動が生じたり、温帯湿潤気候という気象条件により著しい浸食作用を受けるなど、日本の地質構造は非常に複雑です。

このような地質の判断の難しさが、陥没事故などの公衆災害につながってしまうことがあるのです。

路面下の空洞探査には地中レーダを使用するのが一般的ですが、大深度の空洞探査技術はまだ確立していないのが現状で、2025年2月21日に開催された【下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会】でも、官民を超えた地下空間情報の共有と、統一的な地下空間情報基盤の構築の重要性が議論されました。

道路陥没の原因となる空洞を事前に見つけることが事故を未然に防ぐために重要であり、そこで期待されるのが地盤の3次元化技術です。

地盤の3次元化技術とは、電気や電磁波、微小な振動などの物理現象を利用し「地盤の中身を3次元的に可視化する地質調査技術」のことで、病院で使うX線やMRIのような検査技術を用い、地盤内部の見えないリスクを見つけやすくする、というイメージです。

国土交通省におけるインフラ老朽化対策にて提言している【点検により早期に損傷を発見し対策を実施することで、「事後保全」から「予防保全」への転換】。

3次元地盤モデルを活用することにより適切な対策工事を導き出すことで、より良い「予防保全」へとつながるのではないでしょうか。

高度成長期以降に整備された道路橋、トンネル、河川、下水道、港湾等について、建設後50年以上経過する施設の割合が加速度的に高くなるとの統計も出ている中、地盤3次元化技術を活用することで、効果的かつ効率的に陥没事故を未然に防ぐことが期待されます。